中国の水産物消費の動向について

column

2025年08月27日

利墨(上海)商务信息咨询有限公司 倉田 瑞穂

長らく続いていた中国における日本産水産物の輸入規制について、先日、日本の一部地域を対象に条件付きでの輸入再開が発表されました。一方で、中国国内では水産物の消費が年々拡大しており、今後の動向にも注目が集まっています。

本コラムでは、そうした中国の水産物市場について、消費、輸出入の視点から、その傾向を読み解いていきます。

中国における水産物消費市場の動向

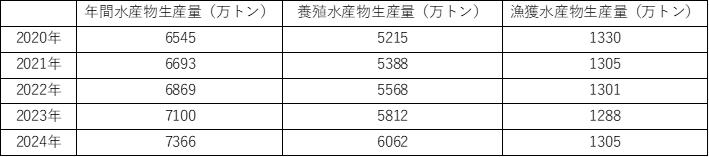

生産量の推移

中国での水産物生産量の推移

中国の年間水産物生産量は、微増傾向にあります。内訳を見ると、漁獲量は横ばいで推移している一方、養殖業の伸びが全体の増加を支えていることがわかります。参考までに、日本の2024年の年間水産物生産量は約383万トンであり、中国の約1/20の規模にとどまっています。

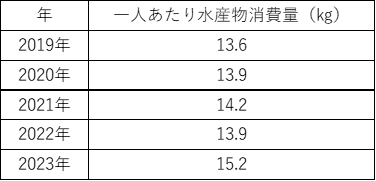

消費量の推移

中国での水産物消費量(一人当たり)の推移

2019年から2023年にかけて、中国では水産物の消費量が緩やかに増加傾向を示しています。参考までに、日本では1人当たりの水産物消費量が減少傾向にあり、2023年は20.4kgと、ピーク時の2001年(40.2kg)から半減しています。

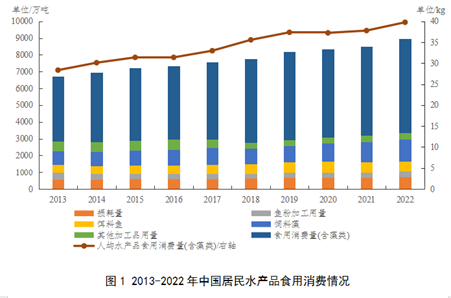

消費トレンドの変化

中国での水産物消費量の詳細

2022年のデータによると、中国の水産物総生産量は6,868.78万トンに達しており、消費の拡大とともに新たなトレンドが形成されています。消費水準の向上に伴い、消費者は栄養価や食感に優れた水産物を好むようになり、ナマコ、上海ガニ、北極エビなどの需要が急増しています。加えて、冷凍エビや昆布、淡水魚といった従来品目も大きな市場を維持しています。

また、加工技術や物流インフラの整備も進み、商品の鮮度や信頼性の向上が見られます。

調理済み食品(プレミックス)市場の成長も著しく、「仏跳牆」(高級中華煮込み料理)や「小龍蝦」(ザリガニ料理)など高度に加工されたメニューが消費者の多様なニーズに応えています。

今後は、スマート養殖の推進やエコ・グリーン志向の製品開発が加速し、業界全体としては「標準化」「大規模化」「グリーン化」「智能化(スマート化)」の方向へ進むことが期待されています。

「仏跳牆」(高級中華煮込み料理)

「小龍蝦」(ザリガニ料理)

上海ガニ

地域別の消費格差(都市 vs 地方)

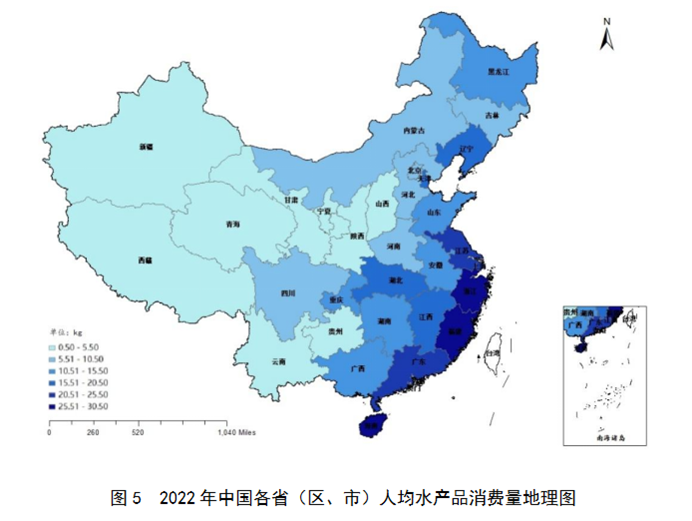

中国各地域(省)の水産物消費マップ

中国国内では、地域間や都市・農村間での消費格差が顕著です。たとえば一人当たりの年間消費量は、浙江省で75.19kgであるのに対し、西蔵(チベット)では1.23kgと、約60倍以上の差があります。また、都市部の住民の年間消費量は39.93kgで、農村部は26.38kgと、都市部の66%程度にとどまっています。

農村では外食機会が少ないため、実際の消費格差は統計以上に大きい可能性があります。

この背景には、所得水準、物流インフラの整備状況、消費習慣の違いなどが複合的に影響していると考えられます。

中国における輸出入市場の動向

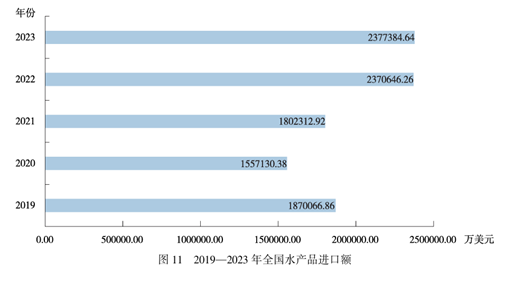

中国の年毎の水産物輸入金額(ドル)

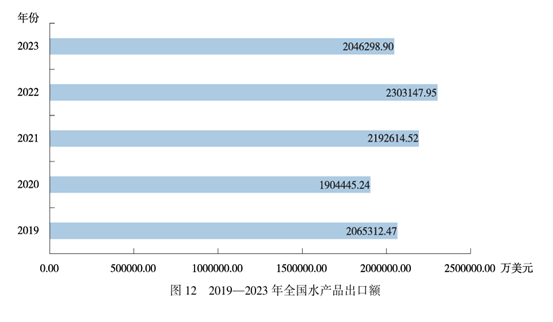

中国の年毎の水産物輸出金額(ドル)

中国国内での水産物消費の増加に伴い、水産物の輸入は増加傾向にあります。

一方で、輸出額は横ばいで推移しており、国内消費の高まりが輸出余力に影響している可能性もあります。

今後の中国での水産物の動向について

中国における水産物市場は、消費の高度化や地域差、多様なニーズの広がりを背景に、今後もさらなる変化が見込まれます。日本産水産物の輸入再開を契機に、日中間の水産物貿易にも新たな展望が開かれつつあります。今後も引き続き、中国の消費動向や制度変化に注目しながら、持続可能かつ付加価値の高い水産物ビジネスの展開が期待されます。

引用元

- 国家統計局「中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报」

- 「中国統計年鑑2024」

- 中国農業部漁業漁政管理局、『中国漁業統計年鑑』(年次発表)※資料

- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。

- この情報の著作権は、執筆者にあります。

- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。

関連コラム

中国コラム中国のお茶文化について